※このコンテンツの無断引用を禁止します。なおサイト内のコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります。

「ブログで他人の著作物を引用したい。」

「引用についての基本的なルールを学びたい。」

「引用したいけど、著作権侵害にならないか心配。」

ブログで引用するときって、守っておいたほうがいい基本ルールがいくつかあるんですよね。

たとえば、どこからどこまでが引用なのかハッキリ分かるようにするとか、引用があくまでサブで、自分の書いた内容がメインになるようにするとか、そういうのが大事なんです。

こういうルールをちゃんと意識しておけば、著作権的にNGになっちゃうリスクも減るし、安心してブログを続けられますよ。

この記事では、ブログでの引用に悩む方に向けて、

引用の基本ルールと正しい方法

著作権侵害のリスクとその影響

引用が適切なケースとそうでないケース

などについて、SEOの専門家って立場からの視点も交えつつ、分かりやすく解説しています。

ブログでの引用って不安に思う人も多いけど、この記事を読めばモヤモヤがスッキリして、安心して記事を書けるようになるはずですよ。

ブログでの引用とは何か?

ブログでの引用っていうのは、他の人が作った文章とか情報を自分のブログ記事の中に取り入れることを指します。

たとえば、自分の意見を強めたい時とか、「これホントに正しい情報ですよー」って裏付けをしたい時に、引用ってよく使われます。

でもこの引用にはちゃんとルールがあって、それが著作権法で決まってるんですよね。

これを無視しちゃうと、最悪の場合は法律違反になっちゃうから注意が必要です。

ちなみに引用って、ただのコピーとかコピペとは違うんですよ。

ちゃんと「ここからここまでが引用です」って分かるようにして、しかも自分の文章の一部としてうまく組み込む必要があるんです。

そうすることで、その引用部分が“単独の作品”としてじゃなくて、自分のブログの中に自然に溶け込む感じになるんですよね。

それがうまくできると、ブログ全体の価値もグッと上がります。

ちゃんと引用を使いこなせば、読者さんからの信頼も得られるし、ブログの質も上がるから一石二鳥です。

で、具体的にはどうすればいいの?って話なんだけど、基本は下記の2つが重要です。

どこが引用かをハッキリさせること

どこから引用したのかをちゃんと書くこと

あと大事なのは、自分の文章がメインで、引用はあくまでサポートっていう主従関係を意識することですね。

この後もっと詳しく解説していくから、一緒に見ていきましょう。

引用の基本ルールを理解しよう

他人の著作物を引用する

他人の著作物を引用するって、なんで必要なの?って思うかもしれないけど、ブログをやってく上で「この情報、ちゃんとしてるよ」って信頼感を出すためにめっちゃ大事なんですよね。

ちゃんと引用を使えば、「この情報の出どころはココですよ〜」って読者さんに伝えられるし、記事全体の説得力もグッと上がります。

しかも自分の意見とか主張に厚みを持たせる役割もあるから、「ただの感想じゃないぞ感」も出せるって訳です。

特に専門的なテーマを扱うときなんかは、信頼できる引用があると読者さんも安心するし、「この人、ちゃんと調べてるな〜」って思ってもらえるからポイント高いですね。

それに引用ってちゃんとルール守れば、著作権的にもOKな行為なんです。

むしろ正しくやれば、著作権侵害を避けるための強力な手段になります。

ブログ運営してるなら、引用をうまく活用することで、情報の正確さもキープできるし、自分の記事にプラスαの価値もつけられるんですよね。

そのうえSEO的にも検索エンジンからの評価が上がりやすくなって、より多くの読者さんにブログを読んでもらえるチャンスも増えていきますよ。

引用部分を明確に区分する

引用部分をハッキリさせる方法としては、まず基本中の基本が「引用符」や「カッコ」を使うことですね。

こうすることで、「あ、ここが引用なんだな」って読者さんにもすぐ伝わるし、めっちゃ分かりやすいです。

あとは引用部分をひとつの段落として独立させるのもオススメです。

前後にちょっとした説明文を入れてあげると、文章の流れも自然になるし、読みやすさもアップしますよ。

それと太字や斜体を使って視覚的に目立たせるのもアリです。

ただしやりすぎには注意です。

派手すぎると逆に読みにくくなるから、あくまで“ちょっと強調”くらいがベストですね。

あとブログのテーマやデザインによっては、引用部分に背景色をつける機能がついてたりするから、そういうのもうまく使ってみるといいかも知れません。

こうやって引用部分をちゃんと区分しておくことで、読者さんも混乱しないし、著作権的にも「これは正しい引用ですよ〜」ってしっかり示せるから安心ですよね。

引用と自分の著作物の主従関係を保つ

引用と自分の書いた内容の「主従関係」って、ブログをやってく上でめちゃくちゃ大事なポイントなんですよね。

ざっくり言うと、引用ってあくまで“補助役”なんです。

自分の主張とか意見を引き立てるために使うものであって、引用がメインになっちゃうのはNGです。

たとえば、文章全体の中で引用が多すぎると、「これもうほぼ他人の文章やん…」ってなるから要注意です。

だから何でもかんでもズバッと長く引用するのは避けましょうね。

必要な部分だけ、ギュッと絞って使うのがコツです。

こうやってルールを守って引用を使っていけば、著作権的にも安心だし、ブログとしての信頼性もグッと上がっていきますよ。

情報の出所を明示する

引用するときに絶対に忘れちゃいけないのが、情報の出所を明示することなんですよね。

つまり、どこから引っ張ってきたか(=引用元)をちゃんと伝えることです。

そうすると読者さんもスッと内容を理解しやすくなるし、整理されてて読みやすいですよ。

大前提として、他の人の著作物を使うってことは、その人の権利をちゃんと尊重しなきゃいけない訳です。

出所を明らかにすることで、著作権侵害になるリスクをグッと減らすことができます。

それにどこからの情報か分かると、読者さんとしても「お、この人ちゃんと調べてるな」って信頼してくれるし、説得力もアップしますよね。

あともうひとつ。

出所をちゃんと書くのって、情報を提供してくれた人へのリスペクトでもあるんですよね。

勝手に使うんじゃなくて、「使わせてもらってます、ありがとう」っていう姿勢が大事です。

ってことで、出所の明示は「著作権のルール」「信頼性」「SEO」「モラル」ぜーんぶに関わる超重要ポイントです。

ブログ書くなら、ここは絶対に押さえておきましょうね。

著作権侵害のリスクとその影響

損害賠償の請求を受ける可能性がある

著作権侵害のリスクって、実はブログ運営してる人にとってかなり大きな問題なんですよね。

特にヤバいのが、他人の著作物を無断で使っちゃった場合です。

最悪、損害賠償を請求されるなんてこともあり得るから、ほんと注意が必要ですよ。

これは著作権を持ってる人が「これ、自分の権利が侵害されてるやん!」って判断した時に起こることで、場合によっては裁判沙汰になっちゃうこともあるんです。

で、そうならないためにも引用っていう方法をちゃんと使っていくのが大事なんですよね。

刑事罰を受けるリスクがある

著作権侵害で刑事罰を受けるリスクって、ブログ運営してる人にとってはかなり深刻な問題なんですよね。

他人の著作物を勝手に使っちゃうと、「著作権法違反」ってことで、罰金が科されたり、場合によっては懲役刑になることもあるんです。

しかも商業目的、つまりお金を稼ぐためにやってるブログで不正に使ってた場合は、罰則も重くなる傾向があるから本当に要注意です。

SEO評価が低下する

他人の著作物を無断で使っちゃうと、SEOの評価がガクッと下がる可能性があるんです。

検索エンジンって著作権侵害っぽいコンテンツを見つけると、ペナルティを与えることがあって、それが原因で検索順位が下がっちゃうこともあります。

さらに怖いのが、著作権者から通報が入った場合です。

そうなると検索エンジンのインデックス(=検索結果に出る仕組み)から記事ごと消されちゃうこともあるんですよね。

そうなるとアクセスが激減して、最悪ブログそのものが閉鎖に追い込まれるなんてケースもゼロじゃありません。

SEO評価を落とさないためにも、引用の基本ルールをしっかり守ることが大事ですね。

ブログでの引用の正しい書き方

引用箇所を視覚的にわかりやすくする

引用の部分を分かりやすく見せるには、ブログのデザインとかレイアウトをちょっと工夫するのがポイントです。

まず定番なのが、引用符(「」とか“”)を使ったり、ブロック引用(いわゆる引用ボックス)で囲う方法ですね。

これだけでも「ここからが引用だよ〜」って一目で分かるから、読者さんにとってかなり親切なんですよね。

それに+αして、背景色をちょっと変えたり、フォントや文字サイズを調整したりするのもオススメです。

視覚的にパッと見で「お、これは引用だな」って伝わるから、読みやすさもグッとアップします。

こういうデザインの工夫をしておくと、読者さんの信頼も得られるし、「この人はちゃんと著作権を意識してるな」って好印象にもつながります。

で、もっと大事なのが、引用の前後に自分の意見をしっかり入れておくこと。

そうすることで、「ただのコピペじゃなくて、自分の考えとセットで紹介してるんですよ」ってのが伝わって、ちゃんとオリジナルのコンテンツとして評価されやすくなるんだですね。

こういう工夫を積み重ねていけば、SEO的にもプラスに働くし、読者さんにとっても読みやすいブログになるから、まさに一石二鳥ですよ。

引用元を明確に記載する

引用元をちゃんと明記するって、ブログ運営ではめちゃくちゃ大事なポイントなんですよね。

引用するときは、最低でも「著者名」とか「作品名」、あと可能なら「発行年」なんかも一緒に書いておくのが基本です。

これだけでグッと信頼感が出るし、「この情報、ちゃんと裏付けありますよ〜」って読者にも伝わります。

具体的には、引用のすぐ後ろとか、記事の文末に「出典:〇〇(著者名・作品名)」って感じで書いておくとスマートですよ。

もしネット上の情報を引用するなら、URLを載せておくとさらに親切だし、信頼性もグッとアップするよ。

こうやって引用元を明確にすることで、著作権的にも安心だし、読者さんにとっても「情報の出どころがちゃんと分かる」っていうメリットがあります。

しかもSEOにも効いてくるんですよね。

検索エンジンって、信頼性のあるコンテンツをちゃんと評価するから、引用元の記載がしっかりしてるとブログ全体の評価アップにもつながりますよ。

書籍から引用する

書籍から引用するときは、まず「どこを引用するのか」をしっかり選ぶところからスタートです。

このとき大事なのが、その引用がちゃんと自分の主張を補強する内容かどうかってことです。

なんとなく雰囲気で使うんじゃなくて、「これがあると説得力上がるな〜」って感じの部分を選ぶのがポイントですよ。

で、実際に引用するときは、自分の文章とごっちゃにならないように、カギ括弧をつけたり、インデントで少し下げたりして、見た目ではっきり区別しておきましょう。

引用が終わったら、すぐそのあとに出所を明記するのを忘れないでくださいね。

たとえば、「著者名『書籍タイトル』(出版年)〇ページより引用」みたいにしっかり書いておくと、読者さんも「あ、ここから取ってきたんだな」ってすぐに確認できるし、信頼性もアップしますよ。

あとは自分の文章と引用のバランスも大事です。

引用だけが目立っちゃうと主張がぼやけちゃうから、あくまで“補強”っていう立ち位置を意識して、自分の意見をメインにしつつうまく組み込みましょう。

この流れをちゃんと守っておけば、著作権的にも安心だし、読者さんにとっても読みやすくて説得力のあるブログ記事が書けるはずです。

引用が適切なケースとそうでないケース

歌詞やスクリーンショットの引用

歌詞とかスクリーンショットをブログで使うときって、著作権の面でかなり気をつけなきゃいけないポイントなんですよね。

特に歌詞はめっちゃ厳しく保護されてて、ちょっとの引用でも無断で使うと法的な問題になる可能性があるから、本当に注意が必要です。

スクリーンショットも同じで、その元ネタに著作権がある場合は、基本的には権利者の許可が必要になることもあります。

もし引用として使うなら、「ここが引用部分ですよ〜」ってハッキリ分かるように区切って、自分の文章との主従関係をしっかり保つことが大事です。

引用のほうが目立ちすぎたり、本文よりも多くなっちゃったりすると、「引用じゃなくて転載じゃないか!」ってツッコまれる可能性もあるから気をつけてくださいね。

そしてもちろん、出所をちゃんと明記するのも忘れずに!

どこからの情報なのかをハッキリ示すことで、読者さんにも「この内容はちゃんとした根拠があるんだな」って安心感を与えられるし、著作権のリスクもグッと下げられます。

正しいルールに沿って引用を使えば、ブログの内容も充実するし、余計なトラブルも回避することができます。

画像素材やSNS投稿の引用

画像素材とかSNSの投稿をブログで使うときって、実はけっこう著作権まわりに注意が必要なんですよね。

画像の素材もフリー素材だからといって安心しちゃダメですよ。

商用利用OKかどうかとか、クレジット表記が必要かどうかっていう利用ルールをちゃんと確認しておくのが大事です。

またSNSの投稿を引用するときも、できれば投稿者さんの許可を取ったほうが安心です。

特にスクショを使う場合は著作権侵害のリスクが上がるから、めっちゃ慎重にしなきゃいけません。

もし引用として使うなら、「ここが引用部分ですよ」ってちゃんと分かるように区切っておくことです。

そして「どこから引用したのか(=出所)」をしっかり明記することもマストですね。

これができてないと、最悪の場合、著作権者から損害賠償を請求されるなんて可能性もありますから。

あと忘れちゃいけないのが、引用はあくまで自分のコンテンツを補足するためのものということです。

引用がメインになっちゃうと主従関係が崩れて、ブログの信頼性も下がっちゃうし、SEO的にもマイナスになりかねないから注意してください。

ちゃんとルールを守って引用すれば、ブログの質も上がるし、トラブルも回避できるから、安心して続けていけますよ。

フリー素材の活用と注意点

クレジット表記の必要性

フリー素材を使うときって、つい見落としがちなんだけど「クレジット表記」ってけっこう重要なんですよね。

多くの素材提供者さんは、「この素材使っていいけど、ちゃんと名前やサイト名を書いてね〜」って感じで、クレジット表記をお願いしてることが多いんです。

これって素材を作ってくれた人へのリスペクトだし、その人の作品を広めるきっかけにもなるから、なるべくしっかり対応したいところですよね。

具体的には、素材を使った場所の近くや記事の最後あたりに「画像提供:〇〇(作者名 or サイト名)」とか「出典:https://〜」みたいな感じでリンクつきで載せておくとスマートです。

特に商用利用する場合は、「クレジット表記必須」ってなってるケースが多いから、素材を使う前に利用規約をしっかりチェックしておきましょう。

もしクレジット表記をしなかったら、著作権侵害と見なされることもあるから注意です。

トラブルになっちゃったら、せっかくのブログも台無しですもんね。

だからブログでフリー素材を使うときは、「この素材、使って大丈夫かな?」って確認するクセをつけて、クレジット表記が必要ならちゃんと明記しておきましょう。

商用利用の可否

フリー素材を使うときって、「これ商用利用できるのかな?」っていうのは、絶対にチェックしておきたいポイントなんですよね。

たとえ「商用利用OK」って書かれてる素材でも、実は細かい利用規約をよーく見ると「クレジット表記が必要です」とか、「加工はNGです」みたいな条件がついてることもあるから、要注意です。

中には「商用利用NG」ってハッキリ書かれてる素材もあるから、使う前に必ず確認しておきましょう。

とくにブログで広告収益が発生する場面では、商用利用とみなされるケースが多いから、そこも頭に入れておくと安心です。

「この使い方で大丈夫かな?」ってちょっとでも不安なときは、利用規約をしっかりチェックしてください。

こうやって事前にちゃんと確認しておけば、著作権を侵害しちゃうリスクも避けられるし、安心して素材を活用できますよ。

画像加工の制限

「商用OK」ってなってても、勝手に素材を改変したり、加工したりするのが禁止されてる場合もあります。

画像を加工して使うときって、実は見落としがちなんだけど、ちゃんとルールがあるんですよね。

素材を提供してる人が決めた利用規約を守るのが大前提なので、そのルールは素材によって全然違ってきます。

たとえば、商用利用OKだけど「改変はNG」っていうパターンもあるし、逆に加工はOKだけどクレジット表記は必須、なんて場合もあります。

それから人物が写ってる写真なんかは注意が必要です。

モデルリリース(=肖像権のOKもらってるかどうか)が関係してくるから、加工の内容によってはグレーになっちゃうこともあるんですよね。

さらに加工した画像を再配布するときは、「元のクレジット表記を残してね」って条件がついてることもあるから、そこもちゃんとチェックしておきましょう。

もしこういう規約を無視して加工しちゃうと、著作権侵害ってことで「損害賠償請求される」なんてこともあり得るし、SEO評価が落ちたり、最悪ブログ閉鎖…なんてリスクにもつながります。

だからこそ画像加工をするときは「これってOKな範囲かな?」って、利用規約をしっかり読んでから使うのが超重要です。

ブログで使える!引用ルールの総チェックリスト

ここまでお話してきた引用のルールについて、チェックリストという形で分かりやすくまとめておきます。

引用する目的が「報道・批評・研究・解説」など正当なものである

自分の主張や文章がメインで、引用は“補足”として使っている(主従関係の維持)

引用部分が全体のバランスに対して多すぎない

引用部分が他の文章とハッキリ区別されている(カギ括弧、インデント、引用ボックスなど)

太字・斜体・背景色などで、視覚的にも分かりやすくなっている

出所(著者名・書籍名・サイト名・URLなど)をしっかり明示している

書籍からの引用 → タイトル・著者名・出版年・ページ数を明記

ネット記事・SNS投稿 → URLと投稿者名を記載。可能であれば許可を取る

フリー素材・画像 → 商用利用OKかどうか確認&クレジット表記を忘れずに

スクリーンショットや歌詞 → 特に著作権が厳しいため、使用は慎重に。許可が必要なケースが多い

許可を取らずにコンテンツを“丸ごと転載”していないか

フリー素材の規約を無視して加工・再配布していないか

出所の記載を忘れていないか

「このコンテンツの無断引用・転載を禁じます」とブログ内に明記している

コピー防止系のプラグインを導入している(必要に応じて)

万が一のために、著作権侵害への対応方法も把握している(弁護士相談など)

ブログ引用に関するよくある質問

引用元に許可を取るべきか?

「引用元に許可って取るべきなのかな?」って、ブログやってるとけっこう気になりますよね。

結論から言うと、日本の著作権法では、引用って「公正な範囲」で行われていれば、基本的には許可を取らなくてもOKなんです。

具体的には、報道、批評、研究、解説なんかの“ちゃんとした目的”があって、自分の文章の中で引用部分が“サブ的な立場”になってる(=主従関係が守られてる)なら、引用として認められるって感じです。

ただし法律上は許可がいらないとしても、「出所を明示する」ってのはめちゃくちゃ大事です。

法的義務じゃない場合もあるけど、読者さんからの信頼を得るためにも、あと著作権者へのリスペクトとしても、ちゃんと書いておくのがマナーですよね。

あと、「許可が必要かどうか」は引用の“量”や“使い方”にもよるんです。

たとえば、商用目的で使ってたり、元の著作物のほとんどを丸ごと引用しちゃってるようなケースだと、「これ引用じゃなくて転載じゃない?」って突っ込まれる可能性もあるから、そういうときは事前に著作権者の許可を取っておくのが安心ですね。

ブログを安全に、そして長く運営していくなら「ちょっと不安だな〜」ってときは、念のため許可をもらっておくのが無難ですよ。

自分の記事を引用禁止にする方法

自分の書いた記事を「勝手に引用されたくない!」って思ったこと、ありますよね。

そんな時はまず「著作権」についてちゃんと理解しておくことが大事です。

著作権っていうのは、自分が作った文章や画像なんかの“創作物”を守ってくれる法律で、他人が無断で使うのを防ぐためのルールなんです。

で、実際に引用を禁止したいなら、まずやっておきたいのがブログ内で明記しておくこと。

たとえば、記事の冒頭やフッターに「このコンテンツの無断引用を禁止します」みたいな一文を入れておくと、「あ、この人は引用をNGにしてるんだな」って読者や他のブロガーにも伝わるよ。

さらに本気で守りたいなら、もし著作権を侵害された時のために、あらかじめ弁護士さんに相談しておくのもひとつの手です。

法的にもしっかり対応できるようにしておけば、いざというときも安心だし、相手に対しても「本気度」が伝わりますからね。

それから物理的な対策としては、コピー防止系のプラグインを使ってみるのもアリです。

テキストの選択や右クリックをできなくすることで、「とりあえずコピペしとこ」っていう軽い不正利用を防ぐことができますよ。

もちろん100%完璧な防止策はないけど、こういった対策を組み合わせておけば、自分のブログを守る力はグッと高まるはずです。

引用と転載の違いを理解する

「引用」と「転載」って、パッと見は似てるように感じるけど、実は法律的にはまったく別モノなんですよね。

まず「引用」っていうのは、他人の著作物を自分のブログ記事の中に取り入れるときに、一定のルールを守ればOKとされてる行為なんです。

たとえば、「ここからここまでが引用です」ってハッキリ分かるように区分されてて、ちゃんと出所(誰の作品か、どこからの情報か)も書かれていることです。

しかも自分の文章が主で、引用はあくまで“補助”っていう主従関係が保たれてることも大事なポイントですね。

それに対して「転載」は、他人の著作物をそのまま再利用しちゃうことです。

転載は丸ごとコピーして使うイメージですね。

これは著作権者の許可がない限りNGで、勝手にやっちゃうと著作権侵害になっちゃう可能性が高いんです。

引用 ⇒ 正しい使い方をすればOK

転載 ⇒ 許可なしでは基本ダメ

って感じで覚えておくと分かりやすいですよ。

もし転載を許可なくやっちゃうと、損害賠償とか刑事罰の対象になることもあるから、マジで気をつけましょう。

だからこそブログで他人の文章や画像を使いたいときは、「これは引用?転載?どっち?」ってのをちゃんと考えて、引用として使うならルールを守って正しく取り入れるようにしましょうね。

【まとめ】ブログ引用の正しい知識を持とう

今回は、ブログでの引用に不安を感じている方に向けて、

引用の基本ルール

著作権に配慮した引用方法

適切な引用の実践例

などについて、ikkiの経験を交えながらお話してきました。

ブログで引用を使うって、実はめちゃくちゃ大事なテクニックなんですよね。

読者さんにとって価値のある情報を届けるためには、信頼できる引用を使って裏付けをしっかり取ることが欠かせません。

それができれば、あなたのブログも「ちゃんと信頼できる情報を発信してるな」って評価されるようになって、読者さんからの信頼もどんどん高まっていくはずです。

もしちょっとでも不安な時は、遠慮せずに著作権者に許可を取ってみましょう。

そのひと手間でトラブルを防げるなら、安心してブログを書き続けられますからね。

【無料】7大特典をプレゼントします

.gif)

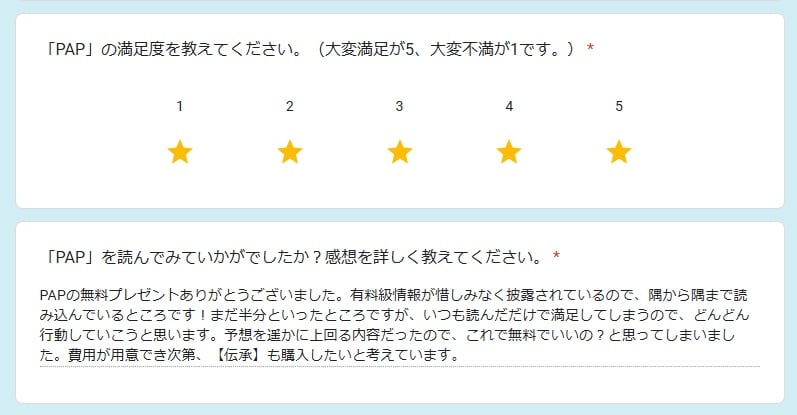

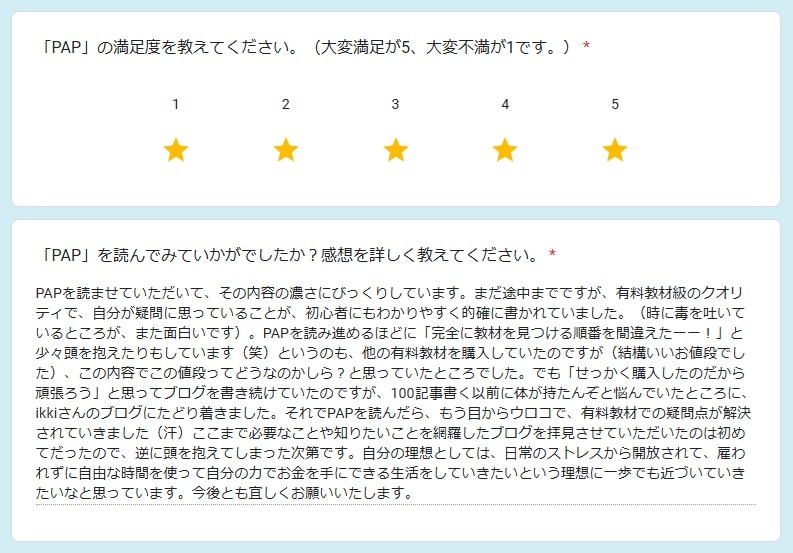

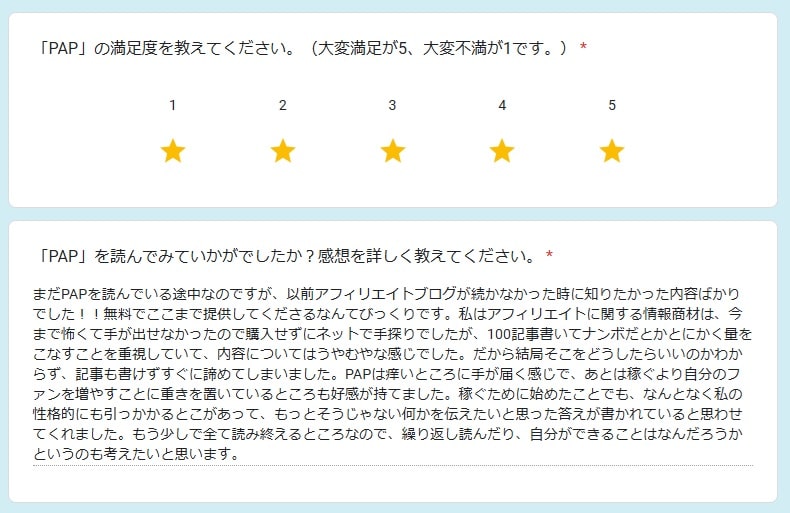

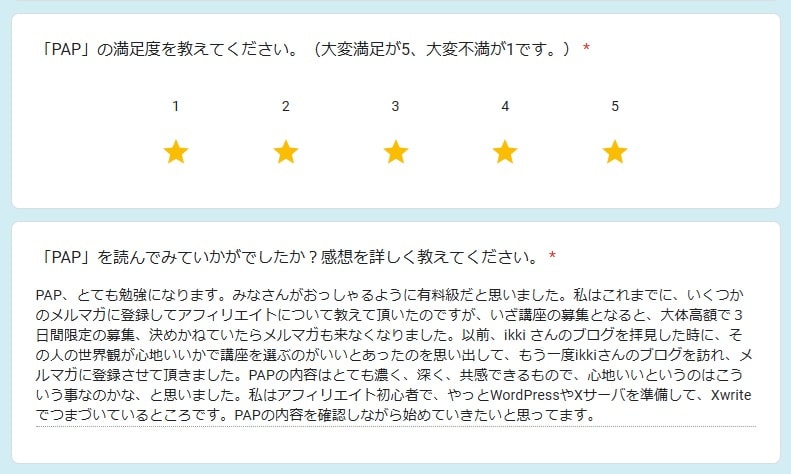

これまで700名以上の方が「21世紀の錬金術 最強ビジネスの教科書 PAP」を申し込んでくれて、嬉しい感想が続々と寄せられています (*´ω`*)

その中からいくつか紹介させてもらいますね♪♪

▼有料級情報が惜しみなく披露

▼内容の濃さにびっくり

▼痒いところに手が届く

▼ビックリと感動で涙が出た

▼内容はとても濃く、深く、共感できるもの

このページではとても紹介しきれないので、下記にまとめました。

ぜひあなたも「21世紀の錬金術 最強ビジネスの教科書 PAP」を手に取ってみてください。

そして「稼ぐための秘訣」を学んでいただけたらと思います。

.gif)

※メルマガが不要な場合は、ワンクリックでいつでも解除できます。

もしすぐ届かない場合は、「迷惑メールボックスの確認」をお願いします。

(※hotmail・icloudメールは届きにくいので、できれば他のメールでご登録ください。)

⇒ TOPに戻る

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

~ikki(いっき)~

~ikki(いっき)~.jpg)

.jpg)

.gif)