※このコンテンツの無断引用を禁止します。なおサイト内のコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります。

「どこに句読点を入れたらいいのか迷う。」

「句読点の使い方が、いまいちよく分からない。」

「読みやすいブログを書くために、句読点の正しい使い方を学びたい。」

あなたは文章を書く際に、句読点を正しく使えていますか?

実は、句読点の使い方を間違えてしまうと・・、

最後まで読まれることなく、ページを離脱されちゃうんです・・(´д`|||)

読んでいてストレスになる文章って、けっこう多いですもんね。

読みやすい文章というのは、句読点まで計算されて付けられています。

今回の記事では、例文を挙げながら「句読点の使い方」を分かりやすくまとめました。

正しいルールをしっかり学んで、読みやすく&リズムのよい文章を目指しましょう。

句読点の基本を理解しよう

句読点とは何か?

句読点というのは、文章をスッと読み進めるための記号です。

読点「、」と句点「。」のことですね。

この2つを上手に使いこなすことによって、文章の流れが整って、言いたいことがめっちゃ伝わりやすくなります。

文の途中で区切りを示す役目

長い文章を読んでいると、「どこで息継ぎすればいいのか分からない」と感じることってありますよね。

そんなときに読点があると、息を整えるタイミングが分かります。

文の終わりを示す役目

文章を終わらせることで、頭の中が一旦リセットされて、次の文章に気持ちよく進めますね。

リズムよく読めるかどうかは、この句点の置き方でもめちゃくちゃ変わります。

句読点というのは、読み手がスムーズに理解できるために使う大事な記号です。

上手に使えるようになると、文章はもっと分かりやすくなるし、読者さんもストレスなく読めるようになります。

句読点を間違うと読みにくい文章になる

句読点の使い方を間違えると、文章はめっちゃ読みにくくなります。

例えば・・、

〇:友達と映画を見に行った。楽しかった。

✕の文だと、一瞬「何が楽しかったの?」と感じますよね。

でも〇のように区切ると、意味がスッと入ってきます。

特に長い文の時は、適切な位置で句読点を入れないと、どこで文が切れるのか分かりにくくなりますよね。

その結果、読者さんは同じ箇所を何度も読み返すハメになって、読むことにストレスを感じます。

読点「、」の正しい使い方とルール

(1)文が切れるとき

文が切れるところに打つのが、読点の基本的な使い方です。

読点を使うことで文の流れが自然になって、言いたいことがめっちゃ伝わりやすくなりますよね。

たとえば・・、

〇:私はケーキを食べた後、散歩に出かけました。

〇の文のように「後」のあとに読点があると、食べたことと出かけたことが別の動きだとすぐ分かります。

「なんか読みにくい文章だなぁ」と感じたら、もう一度じっくり文を見直して、区切りたいところに読点を使ってください。

特に「長めの文」や「情報量が多い文」ほど、読点の使い方1つで理解のしやすさが変わります。

(2)読み間違いを防ぎたいとき

読み間違いを防ぐためには、読点を適切な場所に打つことが大事です。

特に日本語は、同じ文でも読点の位置で意味そのものが変わることがあります。

たとえば・・、

・食べないで、ください。

上記の2つの文では、受け取るニュアンスが微妙に違いますよね。

こんな食い違いを避けるために、適切なところで読点を使うようにしましょう。

リズムよく読めるだけじゃなく、意味の取り違えも起きにくくなります。

(3)名詞を並列で書くとき

名詞を並列で書くときは、読点を入れて分かりやすくすることが大事です。

読点がないと見えにくくなって、読者さんがめっちゃ戸惑ってしまいますからね。

たとえば・・、

〇:りんご、みかん、バナナ

✕の文だと、「この3つはどう並んでいるのかな」と一瞬迷うはずです。

そこで〇のように区切ると、それぞれが同じ並びの関係だとパッと伝わります。

この区切りが入るだけで、読者さんはスムーズに意味を理解して、内容も頭に入りやすくなりますね。

こんなふうに読点は、文章のテンポを整えて、読みやすさを底上げしてくれる役割があります。

(4)修飾関係を明確にするとき

修飾関係をはっきりさせるために読点を使うのは、意味を正確に届けるうえでめちゃくちゃ重要です。

たとえば・・、

・赤い、車を持つ男

この2つの文では、受け取り方がだいぶ変わりますよね。

上の文では、男が赤い車を持っていることを示しています。

でも下の文では、「赤い」という形容詞が「男」にかかる可能性も含んでいます。

どの言葉がどこを修飾しているのかを読点で示してあげると、誤解が起きにくくなります。

長い文になって修飾語が増えたときは、特に注意が必要です。

そんなときには「修飾のまとまりの始まりと終わり」で区切ってみてください。

(5)漢字・カナの連続を防ぐとき

漢字やカナが続く文章は、どうしても読みにくさを感じますよね。

特に漢字が連続すると、「どこで区切ればいいのか?」と迷う人も多いはずです。

たとえば・・、

〇:彼は新宿駅、西口で友人と待ち合わせをした。

✕の文では「新宿駅」と「西口」が続いて、めちゃくちゃ読みにくいですよね。

それを〇のように「新宿駅、西口で」と区切ると、流れが整って意味がスッと入ります。

パッと見た瞬間に理解できるので、読者さんが読む際の負担も軽減されます。

これはカナが連続する場合も、考え方は同じです。

〇:プロジェクトマネジメント、スキルアップ研修を受けた。

音として読んだときも、息継ぎの位置が明確になりますよね。

こんなふうに読点を少し工夫するだけで、漢字やカナの連なりを和らげて、読者さんに優しい文へと変えられます。

(6)主語のあと(主語が長いとき)

主語が長い文というのは、そのままだと読みにくくなりがちです。

そこで読点をうまく使うと、流れがスムーズになって意味も取りやすくなります。

たとえば・・、

〇:私の友人である田中さんが、旅行に行きました。

主語が長くなる場合は、〇の文のように区切りを入れるだけで、読み心地がぐっと良くなりますよね。

読者さんが「どこで一息つけばいいのか分からない」と感じるのを避けられます。

さらに主語が長い時に読点を使うと、リズムが生まれて読みやすさも向上します。

テンポよく読めるので、読者さんは内容に集中しやすくなり、情報をスッと受け取れます。

(7)感動詞のあと

感動詞の後に読点を入れると、伝えたいことがめっちゃ明確になります。

たとえば・・、

〇:あぁ、そうだったのか。

〇の文のように、「あぁ」と「そうだったのか」を区切ることで、驚きや納得の温度がそのまま届きますよね。

声に出して読んだ時も、感情の立ち上がりがハッキリ伝わります。

ちなみに感動詞というのは、「おぉ」、「あぁ」、「えぇ」みたいに、その瞬間の気持ちや反応を表す言葉のことですね。

特に会話や物語では、登場人物の心の揺れを届ける役目があります。

読点「、」を使わないケース3選

(1)主語が短いとき

主語が短いときは、読点を打たないのが普通です。

たとえば・・、

〇:猫が鳴く。

短い主語なら、区切りを入れなくても意味ははっきりしていて、読み心地も自然ですよね。

✕の文のように読点を多用すると、リズムが途切れて読みづらく感じるでしょう。

主語が短い場面では、あえて読点を省くことで文がスッと流れて、理解もしやすくなります。

ただし主語が長くなったり、文が複雑になったりする場合は、読点で区切った方が読みやすいです。

たとえば・・、

〇:近所の公園で見た、猫が鳴く。

✕の文のように情報が積み上がると、どこで区切るかが分かりにくくなります。

主語の長さによって、読点を使い分けるようにしましょう。

(2)接続詞のあと

接続詞のあとには、読点を打たないのが一般的です。

接続詞のあとに読点を使うと、文の流れがプツッと切れた印象になってしまいます。

たとえば・・、

〇:それでも私は学校に行った。

「しかし、」や「だから、」のような書き方を見かけることがありますが、これは避けた方がいいですね。

余計な読点が入ることでリズムが途切れ、頭の中での理解がワンテンポ遅れてしまうからです。

接続詞というのは文と文の橋渡しをする言葉なので、そのまま次の内容へつなぐ方が読みやすくなります。

(3)かっこの前後

かっこの前後には、読点を打たないのが基本です。

かっこ自体が”区切りの役目”を持っているので、そこで自然と視線が止まるからです。

たとえば・・、

〇:彼は「努力すれば夢は叶う」という信念を持っている。

この2つの文を見比べてもらうと分かるように、かっこの前後に読点を置かなくても、意味はめっちゃクリアに伝わりますよね。

かっこが文の境目をはっきり見せてくれるので、読点を省いた方がスッキリ見えます。

句点「。」の正しい使い方とルール

(1)文章の終わり

句点は文の終わりを示す大事な記号です。

文末に句点を使うことで、どこまでがひとまとまりの文かがはっきりして、読みやすさがグッと上がります。

句点が抜けてしまうと、文の終わりが分からなくなってしまいますよね。

特に長い文章では、適切な場所に句点を置くことで、めちゃくちゃ読みやすい文章になります。

句点の役割というのは、次の文との区切りをハッキリさせることです。

句点を正しく使うことで、「読み間違い」や「意味の曖昧さ」を防ぐことができます。

句点「。」を使わないケース4選

(1)感嘆符・疑問符のあと

感嘆符(!)や疑問符(?)の後には、句点を打たないのが基本です。

たとえば・・、

〇:とても嬉しいわ!

「素晴らしい!」や「どうして?」のような表現は、その記号自体が“文の終わり”を示しています。

だからあえて句点を重ねる必要はないし、むしろ見た目が重たくなって読みづらくなりますね。

感嘆符や疑問符は、勢いや驚き、問いかけの温度をそのまま届けるようにしましょう。

読み手の頭の中でも、区切りが自然に生まれるので、テンポよく読み進められるはずです。

(2)かっこの前後

かっこの前後には、句点を打たないのが基本です。

ここで句点を置いてしまうと、流れがブツ切りになって読みづらく感じるからです。

たとえば・・、

〇:母が「気をつけてね」と笑った。

✕の文は視線が止まりすぎて、情報が頭に入りにくいですよね。

だからこそ〇の文のように、かっこの前後に句点がない方が自然に読めます。

声に出して読むと分かりやすいはずです。

(3)見出し・タイトル

見出しやタイトルには、句点を付けないのが普通です。

これらは看板みたいなもので、短くキュッと目立たせる必要があります。

たとえば・・、

〇:句読点の使い方完全ガイド!

〇の文のように句点なしの方が、見た目もスッキリして一目で内容が入ってきます。

句点を外すだけで、情報がパッと読者さんに届くようになります。

見出しやタイトルは句点で区切るよりも、余計なものを削って印象を強くする方が効果的ですよね。

できるだけ簡潔に、インパクトのある言い回しを意識するのがコツです。

(4)箇条書き

箇条書きを使う場合は、句点を付けないのが一般的です。

箇条書きは情報を絞って伝えるための方法で、1つひとつの項目が独立した内容として読まれます。

その性質に合わせて句点を省くと、見た目がすっきりして、視線がめっちゃ迷いにくくなります。

たとえば・・、

・パン。

・卵。

〇:・牛乳

・パン

・卵

✕のように句点を使ってしまうと、いちいち文を終わらせる感じが出て、テンポが崩れがちです。

〇のように句点を抜いておくと、ストレスなく読み進められて、必要な情報だけをパパッと拾えますよね。

箇条書きでは文をむやみに区切らない方が、情報の流れが途切れず、読み手は内容に集中しやすくなります。

簡潔に要点を並べて、句点を付けずに視覚的なリズムを整えるようにしましょう。

句読点を正しく使いこなすためのヒント

文章を音読しよう

文章を音読するのは、目と耳でWチェックできる有効な方法です。

目だけでチェックしようとすると、流れで追ってしまいがちで、誤字や不自然な読点の位置を見落とすことがあります。

でも音読することによって、リズムや抑揚が耳に届いて、自然かどうかが分かりやすくなります。

「この部分は読みづらいなぁ」と感じたところは、読点の置き方を見直すチャンスですね。

特に「長い文章」や「内容が複雑なとき」ほど、音読することは効果的です。

自分が書く文章のクセも、客観的に掴みやすくなりますよ。

迷ったら”読みやすさ”を優先しよう

「難しい専門用語」や「長い説明」が続くときなど、句読点をどう打つか迷うことがありますよね。

そんなときは一呼吸置くつもりで句読点を打つと、一気に読みやすくなります。

結局のところ、スムーズに理解してもらえるかを意識することが一番のポイントです。

自分の言いたいことだけで突っ走らず、読み手の歩幅に合わせてテンポを整えることを意識しましょう。

読み手に寄り添って句読点を置くだけで、文章の伝わり方はぜんぜん変わってきます。

最後に音読する際には、「息継ぎの場所」と「強調したい箇所」が噛み合っているかを確かめるようにしましょう。

AI校正ツールでチェックしよう

句読点の最終チェックにめっちゃ便利なのが・・、

wordrabbit(ワードラビット)というAI校正ツールです。

(参照)⇒ wordrabbitの公式サイト

あなたが書いた文章をコピペするだけで、正しい句読点の使い方も一瞬でチェックしてくれます。

このツールは「日本語の文法」や「句読点の位置」をチェックして、必要なところに改善ポイントを提案してくれます。

副業でブログをしている人にとっても、心強い相棒になりますよね。

こうしたAIツールをうまく活用していきましょう。

句読点の使い方・ルールに関するよくある質問

スマホで読みやすい句読点の使い方は?

スマホで読みやすくするには、「画面の小ささ」や「文字の詰まりすぎ」に気をつけて、句読点を工夫することが大切です。

スマホの小さな画面だと、長い文は読みにくく感じますからね。

句点「。」をうまく使って、一文を短くすることで圧倒的に読みやすくなります。

また漢字が続くと、目が疲れてしまいます。

ひらがなやカタカナを適度に混ぜると、視線のリズムが整って読みやすくなりますね。

専門用語や難しい言い回しは、そのまま並べるより、ひらがなで補足を添えるとスマホでも読みやすいです。

それから改行の入れ方も工夫するといいでしょう。

行間に余白を感じさせると、画面上の息継ぎが生まれて、スマホで読む際のストレスが減ります。

そうやって文章を整えていくと、読者さんはスマホでもめっちゃ快適に読み進められます。

句読点のルールに例外はないの?

句読点には基本のルールがありますが、例外がない訳ではありません。

日本語というのは、文脈や意図で表現がめっちゃ変わる言語です。

だから場合によっては、定番の使い方から外れても、狙いが伝わるならOKです。

たとえば、感情やニュアンスを強めたいとき。

あえて読点を多めに入れたり、間を作ったりすると、読み手に温度が伝わりやすくなります。

「創作」や「文学」の世界でも同じです。

作者のリズムや個性を出すために、一般的なルールを意図的に外すことがあります。

そうすることで特定の感情や空気感が立ち上がって、読み手の心に残りやすくなります。

大事なのは、基本を押さえたうえで、文脈と目的に合わせて使い分けることです。

「読者さんにどう届いてほしいか」を考えながら書くことで、文章はめちゃくちゃ伝わりやすくなりますよ。

公用文における句読点のルールは?

公用文やビジネス文書では、決まったガイドラインに沿って書くことが求められます。

「公用文における句読点のルール」については、文化庁のサイトの中で、以下のように記載されています。

5 符号を使う際は、次の点に留意する

(1)句読点や括弧の使い方ア 句点には「。」(マル)読点には「、」(テン)を用いることを原則とする。横書きでは、読点に「,」(コンマ)を用いてもよい。ただし、一つの文書内でどちらかに統一する。

イ 「・」(ナカテン)は、並列する語、外来語や人名などの区切り、箇条書の冒頭等に用いる。

ウ 括弧は、()(丸括弧)と「」(かぎ括弧)を用いることを基本とする。()や「」の中に、更に()や「」を用いる場合にも、そのまま重ねて用いる。

例)(平成 26(2014)年) 「「異字同訓」の漢字の使い分け例」エ 括弧の中で文が終わる場合には、句点(。)を打つ。ただし、引用部分や文以外(名詞、単語としての使用、強調表現、日付等)に用いる場合には打たない。また、文が名詞で終わる場合にも打たない。

例)(以下「基本計画」という。) 「決める。」と発言した。

議事録に「決める」との発言があった。 「決める」という動詞を使う。

国立科学博物館(上野) 「わざ」を高度に体現する。オ 文末にある括弧と句点の関係を使い分ける。文末に括弧がある場合、それが部分的な注釈であれば閉じた括弧の後に句点を打つ。二つ以上の文、又は、文章全体の注釈であれば、最後の文と括弧の間に句点を打つ。

カ 【 】(隅付き括弧)は、項目を示したり、強調すべき点を目立たせたりする。

例) 【会場】文部科学省講堂 【取扱注意】キ そのほかの括弧等はむやみに用いず、必要な場合は用法を統一して使用する。

公用文っていうのは、相変わらず堅苦しいですね・・( ̄◇ ̄;)

でも一言で言ってしまえば、本記事で解説したルールとほぼ同じだと思ってもらえばOKです。

【まとめ】句読点の正しい使い方とルールの重要性

句読点を使いこなす上で大切なのは・・、

「読み手への思いやり」を持って書くことです。

「どうすれば相手に伝わりやすいか」と考えて書けば、読みやすい文章に整っていきます。

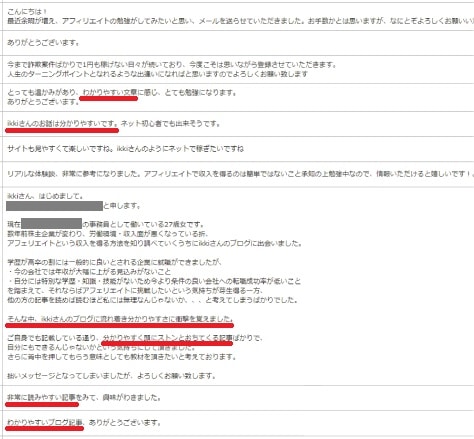

ちなみに「ikkiさんの文章は分かりやすい」とよく言われますが・・、

それは句読点にもこだわって、ブログ記事を書いているからなんですよね (*´ω`*)

あなたも句読点の「正しい使い方」と「ルール」をマスターして、読みやすくリズムのよい文章を書いてください。

読み手への思いやりを形にしていくことで、精読率がぜんぜん変わってきますから♪♪

精読率が上がるということは、ブログで商品が売れる確率も上がるということです (*´ω`*)

【無料】7大特典をプレゼントします

.gif)

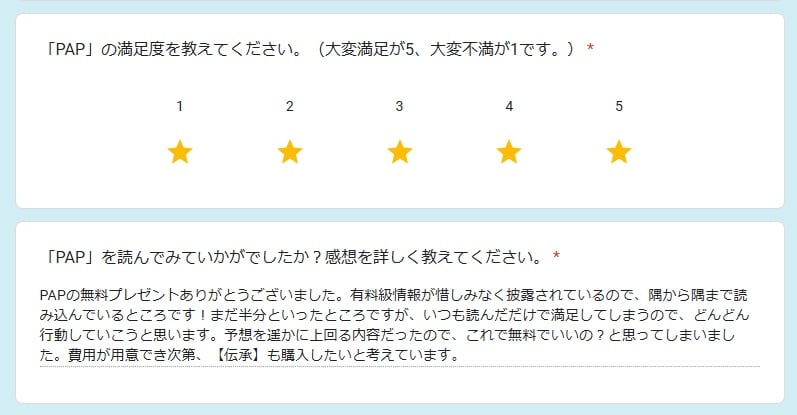

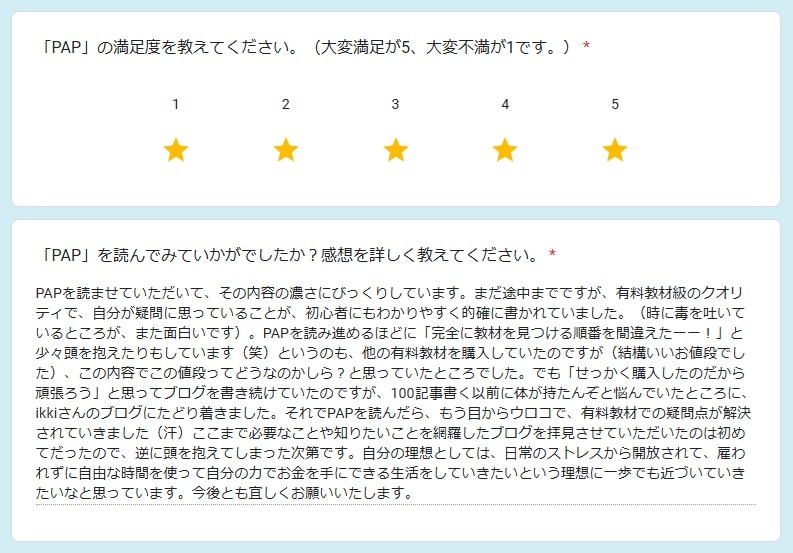

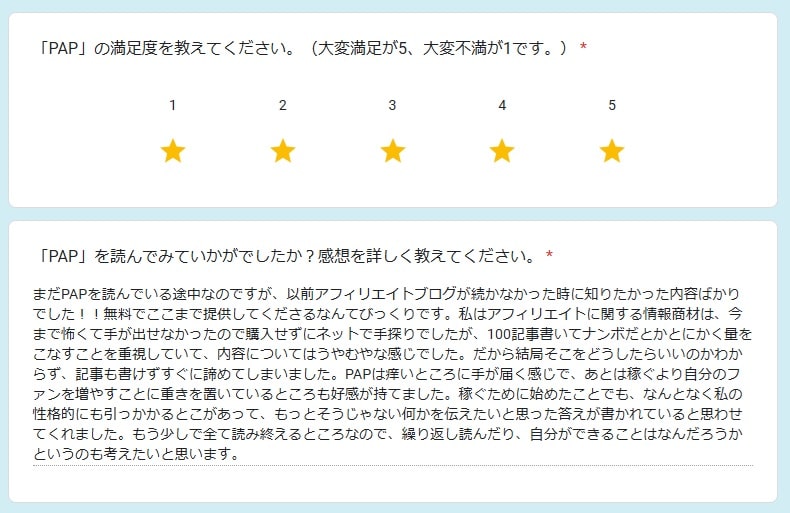

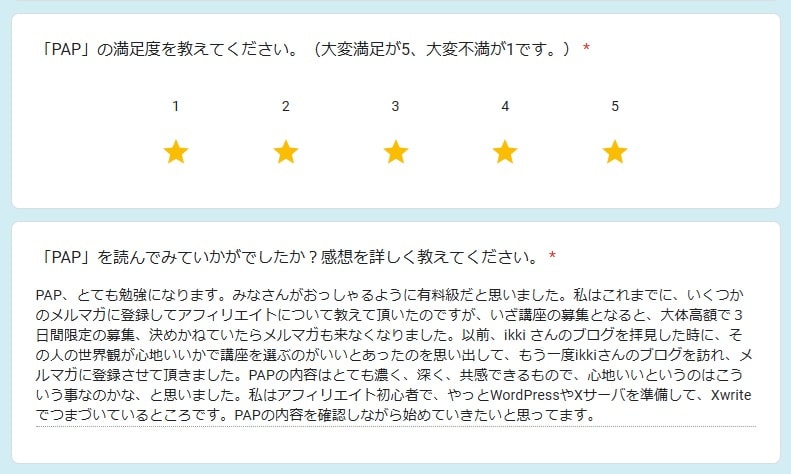

これまで700名以上の方が「21世紀の錬金術 最強ビジネスの教科書 PAP」を申し込んでくれて、嬉しい感想が続々と寄せられています (*´ω`*)

その中からいくつか紹介させてもらいますね♪♪

▼有料級情報が惜しみなく披露

▼内容の濃さにびっくり

▼痒いところに手が届く

▼ビックリと感動で涙が出た

▼内容はとても濃く、深く、共感できるもの

このページではとても紹介しきれないので、下記にまとめました。

ぜひあなたも「21世紀の錬金術 最強ビジネスの教科書 PAP」を手に取ってみてください。

そして「稼ぐための秘訣」を学んでいただけたらと思います。

.gif)

※メルマガが不要な場合は、ワンクリックでいつでも解除できます。

もしすぐ届かない場合は、「迷惑メールボックスの確認」をお願いします。

(※hotmail・icloudメールは届きにくいので、できれば他のメールでご登録ください。)

⇒ TOPに戻る

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

~ikki(いっき)~

~ikki(いっき)~.jpg)

.jpg)

.gif)