※このコンテンツの無断引用を禁止します。なおサイト内のコンテンツにはプロモーションが含まれている場合があります。

「いつもネタ切れになって困っている。」

「ブログを書きたいけれど、ネタが思いつかない。」

「毎回同じような内容になってしまっているけれど大丈夫かな?」

ブログのテーマがあやふやだと、ネタがなかなか思いつかないことがあります。

それに自分の知っていることだけで書こうとすると、どうしても限界がきてネタ切れしやすくなるんですよね。

この記事では、そんな悩みを解決するために、基本的なステップをわかりやすくまとめています。

この記事では、ブログのネタに悩む方に向けて、

ブログのネタ切れの原因とその対策

ブログネタを見つけるための基本ステップ

ネタ切れを防ぐための具体的なコツ

などについて、ikkiの経験を交えながら解説しています。

ブログのネタに悩んでいる読者さんにとって、新しいヒントが見つかる内容になっていると思います。

ブログがネタ切れになる4つの原因

ブログのテーマが曖昧

ブログのテーマがぼんやりしていると、どうしてもネタ切れの原因になりやすいんですよね。

ブログで何を伝えたいのかがはっきりしていないと、どっちの方向に進めばいいか分からなくなって、ネタも浮かばなくなってしまいます。

テーマをしっかり絞ることは、読者さんにとっても分かりやすくなりますし、信頼感にもつながる大事なポイントです。

例えば、旅行ブログなら「女子が喜ぶ一人旅」とか「ゆったりできる温泉旅行」みたいに、もう少し具体的にテーマを絞っておくといいでしょう。

そうすることで、関連するアイデアや視点が自然と浮かびやすくなって、新しいネタも見つけやすくなります。

テーマが明確になると、ブログの方向性もしっかり定まりますし、読者さんが求めている情報も届けやすくなります。

テーマの明確化は、ブログ運営の土台をしっかり作るだけでなく、ネタを継続的に見つけるためのヒントにもなるんです。

自分の知識の範囲内で書こうとする

自分の知っていることだけでブログを書こうとすると、ネタ切れを起こしやすくなってしまいます。

特にブログのテーマが絞られている場合、どうしても同じような視点や情報に偏りがちなんですよね。

そんな時はちょっと視野を広げて、他の分野や新しいトピックに触れてみることが大切です。

例えば、関連するキーワードを定期的にリサーチしてみると、今まで気づかなかった切り口や情報が見つかることがあります。

ChatGPTを使えば、一瞬でリサーチできますよね (*´ω`*)

他にもオンラインのコミュニティやフォーラムをのぞいてみると、いろんな人の意見や最新のトレンドにも触れられます。

こういった積み重ねが、ブログの内容をグッと豊かにしてくれて、読者さんにとっても新鮮で役立つ情報を届けられるようになるんです。

知識の幅を広げることを意識して、新しい情報をどんどん取り入れていく姿勢が大事ですね。

日常生活の中でネタを探そうとする

日常生活の中でブログのネタを見つけようとしても、意外と難しく感じることってありますよね。

普段の出来事や何気ない会話の中からネタを拾うには、ちょっとしたクリエイティブな視点が求められるんです。

例えば、通勤中に見かけた広告だったり、友達との会話でふと知った新しい情報なんかも、ネタのタネになります。

だからこそ日頃からアンテナを張っておくことが大切なんですよね。

それと日常の中で「ちょっと気になったこと」や「嬉しかった出来事」をメモしておくと、あとからブログに活かしやすくなります。

さらに自分が感じたちょっとした「疑問」や「不便だったこと」なんかも、読者さんにとって共感しやすいネタになったりします。

こうした日常の中でネタを見つける力って、ブログを書くうえでの基本的なスキルだと思います。

キーワード選定をしていない

キーワード選定をしていないと、ブログのネタが尽きてしまう大きな原因になりやすいんですよね。

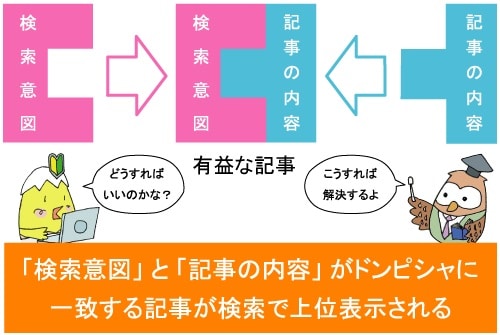

キーワードを選ぶっていうのは、読者さんがどんな情報を求めているのかを理解して、ブログの方向性をはっきりさせるための大事なステップです。

具体的なキーワードを決めることで、記事のテーマが明確になって、読者さんの関心も引きやすくなります。

それに検索エンジンでの上位表示を狙うためのSEOにもつながってくるんです。

たとえば、「ブログ,ネタ」みたいなキーワードを選定しておくと、記事の内容がより具体的になって、読者さんにとって役立つ情報を届けやすくなります。

逆にキーワードを考えずに書いてしまうと、記事の軸がブレやすくなって、読者さんの心に刺さる内容になりにくいんですよね。

だからこそキーワード選定は絶対にに欠かせない大事なプロセスですし、定期的に見直していくことも必要なんです。

ブログネタを見つけるための基本ステップ

ステップ1:検索キーワードを見つける

ブログのネタを見つけるための第一歩は、効果的な「検索キーワード」を見つけることから始まります。

この作業を通して、読者さんがどんな情報を求めているのかを把握しやすくなるんですよね。

まずはGoogleキーワードプランナーや、ラッコキーワードなどの無料ツールを使って、関連性の高いキーワードをリサーチしてみましょう。

たとえば、「ニキビ かゆい」といったキーワードをもとに、関連する検索語句を探していくと、意外なヒントが見つかることもあります。

さらにサジェストキーワードや関連キーワードもあわせて活用すると、より具体的なテーマが見えてきます。

次に競合しているブログをチェックして、どんなキーワードで上位表示されているのかを調べてみるのもおすすめです。

そこから自分のブログに取り入れられそうなキーワードのヒントが得られることも多いんです。

また季節感や流行を意識したキーワードを選ぶことで、タイムリーなコンテンツも作りやすくなります。

こうしたステップを踏むことで、ブログの方向性がはっきりして、読者さんの心を引きつけるネタ作りにつながっていきます。

ステップ2:キーワードをリスト化しておく(最重要)

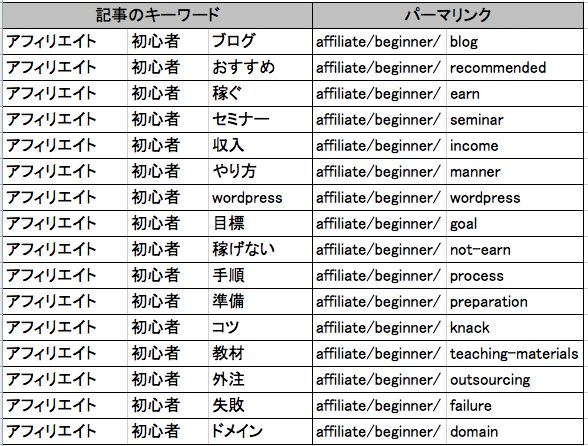

ステップ1で洗い出したキーワードを細かく分けていきます。

たとえば、「ニキビ」というキーワードを選んだとしたら、そこから「ニキビ かゆい 〇〇」、「ニキビ 市販薬 〇〇」という風に、たくさんあるキーワードを分類していきます。

こうすることで、よりターゲットがはっきりした記事が書けるようになって、読者さんにとっても分かりやすくなります。

しかもこういう細かいキーワードって、検索エンジン上では競争がそこまで激しくないことが多くて、上位表示もしやすくなるんです。

それに読者さんの興味にピッタリ合った記事が書けるようになるので、リピーターも増えやすくなります。

このようにキーワードを整理したら、それをエクセルなどで一覧表にまとめておきましょう。

このikkiブログでも、下図のように300個以上のキーワードを一覧にしています。

こうやってまとめておくと、300記事分のネタがストックされる訳です。

ネタ切れで困るどころか、逆に「記事を書いていくのが追い付かない」という悩みが出てきますよね (*´ω`*)

ステップ3:読者さんの悩みを想像する

読者さんの悩みを想像することって、ブログのネタを探すうえでかなり大切なんですよね。

読者さんがどんな「問題」や「疑問」を抱えているのかをしっかり理解できれば、それに対してドンピシャな情報を届けることができます。

たとえば、料理ブログをやっているなら、「料理初心者でも簡単に作れるレシピが知りたい」と思っている人が多いかもしれません。

そういう具体的なシチュエーションを想像しながら、それに応える形でコンテンツを作っていくと、読者さんの共感も得やすくなります。

そのためにもSNSやQ&Aサイトをチェックして、リアルな声を拾ってみるのがおすすめです。

あとはコメント欄やフィードバックから、直接読者さんの声を聞くこともすごく大事です。

こうしたやり取りを通じて読者さんのニーズを深く理解できれば、ブログの「ネタ」も自然と増えていきますし、読者さんにとっても価値のあるブログに育っていきますよ。

ネタ切れにならない他の方法

SNSやQ&Aサイトを利用する

SNSやQ&Aサイトって、ブログのネタを探すときにかなり頼りになるツールなんですよね。

たとえば、X(旧Twitter)やInstagramをチェックすれば、トレンドの話題をサクッとキャッチできますし、ハッシュタグを活用すれば、面白いコンテンツや今の関心ごとも見つけやすくなります。

一方で、Yahoo!知恵袋やOKWaveみたいなQ&Aサイトを見てみると、リアルな悩みや疑問がゴロゴロしていて、そこから「これ、記事にできそうだな」と感じるテーマも見つかります。

そういうユーザーの生の声って、ブログ記事のネタとしてすごく使えるんですよね。

さらにSNS上でのやり取りや、Q&Aサイトでのやさしい回答なんかを見ていると、自分では思いつかなかった新しい視点やアイデアに出会えることもあります。

こういった情報源をうまく活かせば、自分だけでは気づけなかった「コンテンツの可能性」がどんどん広がっていきます。

だからこそSNSやQ&Aサイトをうまく取り入れることで、ブログのネタ切れを防ぎながら、読者さんにとって価値ある情報を継続的に届けられるようになるんです。

他のブログや書籍を参考にする

他のブログや本を参考にすることって、ブログのネタ切れを防ぐうえでかなり効果的なんですよね。

特に専門書や人気ブログなんかは、質の高い情報が詰まっているので、ネタの宝庫といってもいいくらいです。

こういったリソースを上手く活用すれば、自分のブログにも新しい視点を取り入れることができるようになります。

たとえば、同じテーマでも人によって書き方や切り口が違うので、そういった記事を読むだけでも「こういうアプローチもあるんだな」と、インスピレーションが湧くことがあるんですよね。

もちろん、他のブログや書籍を参考にする時は、そのまま真似するんじゃなくて、自分なりの視点とか体験をプラスして、オリジナルの形に仕上げることが大切です。

それから他のブログのコメント欄や、本のレビューなんかもチェックしてみると、読者さんがどんなことに悩んでいるのか、どんな情報を求めているのかが見えてきたりします。

こうやって得たヒントをもとに、新しいブログネタを生み出せれば、質の高い記事を継続して書いていけるようになりますよ。

自分の経験や体験を掘り下げる

自分の経験や体験を深掘りしていくことは、ブログのネタ切れを防ぐうえでとても有効な方法なんですよね。

たとえば、旅行のことを書こうと思った時、ただ観光地を紹介するだけじゃなくて、現地での「人との出会い」とか「思わぬトラブル」なんかを交えて書くと、読者さんにとってもグッと興味を引く内容になります。

それに過去の成功体験や失敗談を振り返って、そこから自分が何を学んだのかをシェアするのもおすすめです。

単なる情報じゃなくて、自分自身のリアルな感情や気づきを伝えることで、読者さんの共感を得やすくなるんですよね。

さらに自分の変化や成長をブログに反映させていくことで、記事の一貫性も出ますし、読みごたえも増してきます。

こうやって自分の体験を掘り下げながら書いていくと、自然と新しい視点が生まれて、ブログの魅力もどんどん深まっていきますよ。

ブログネタに関するよくある質問

検索ボリュームはどの程度気にするべき?

検索ボリュームって、ブログのネタを選ぶときの大事な目安にはなるんですが、そこだけに頼りすぎる必要はないんですよね。

たしかに、検索ボリュームが大きいキーワードは多くの人に検索されてる分、ライバルも多くて、初心者ブロガーが上位に表示させるのはなかなかハードルが高いです。

その一方で、もう少しニッチなキーワードやロングテールキーワードを狙うと、特定の読者さんに向けた記事が書きやすくなります。

僕のオススメは、月間検索数が「100~1000」のキーワードが狙い目です。

そのくらいの検索ボリュームのキーワードで記事を書き貯めていくことで、確実にブログを見てもらえるチャンスが増えてくるんですよね。

ただし月間検索数が「10~100」というボリュームが少ないキーワードでも、しっかりと質の高い内容を提供できれば、読者さんの信頼を得ることにもつながります。

だからこそ検索ボリュームだけにとらわれず、「どんなコンテンツを届けたいか」という視点も大切にしていくのがポイントです。

検索ボリュームとコンテンツの質のバランスを取りながら、自分のブログの方向性に合ったキーワードを選んでいくことが、成功につながる鍵になります。

おすすめの検索キーワードとは?

おすすめの検索キーワードを選ぶときは、どんな読者さんがどんな情報を求めているのかをイメージしながら、ターゲットのニーズを分析していきます。

たとえば、「ブログ初心者向け」や「ブログ収益化の方法」みたいに、ちょっと具体的なテーマを決めておくと、検索意図に合ったキーワードが見つかりやすくなります。

それと競合サイトの関連キーワードをチェックして、どんなトピックが注目されているのかを知るのもすごく効果的です。

さらにGoogleのサジェスト機能や関連検索を活用すれば、キーワードのアイデアをどんどん広げることができますし、読者さんの関心により近づくことができます。

こうして見つけたキーワードは、定期的に見直して、トレンドや季節感を取り入れながら更新していくのがポイントです。

そうすることで、ブログのネタ切れを防ぎつつ、検索上位を狙える記事作りにつなげることができるようになります。

ブログを上位表示させるにはどうする?

ブログを上位表示させるためには、まずSEO対策を意識することがとても大切です。

具体的には、検索エンジンに評価されるようなコンテンツの質をしっかり高めていくことが求められます。

記事を書くときは、読者さんにとって役に立つ内容になっているかを意識しながら、キーワードもしっかり配置していきましょう。

特にタイトルや見出しには狙っているキーワードを入れておくと、検索エンジンへのリーチが強化されやすくなります。

それと内部リンクをうまく活用して、関連する記事同士をつなげておくのも効果的です。

これによってブログ全体の回遊率が上がり、結果的にサイト全体の評価も高まりやすくなります。

さらにブログは定期的に更新して、新しい情報を発信していくことも大事です。

そうすることで自然とブログのアクセスも増えていきます。

またSNSも活用してブログの存在を広めていくと、外部からのリンクが得られるチャンスも増えて、SEOにもプラスになります。

これらのポイントを意識して取り組んでいけば、ブログを上位表示させることも十分に狙えますよ。

【まとめ】ブログのネタ探しに役立つヒント

今回は、ブログのネタに困っている方に向けて、

ネタ切れを防ぐためのアイデアの見つけ方

プロが実践するネタ探しの方法

継続的にネタを生み出すコツ

などについて、ikkiの経験を交えながらお話してきました。

ネタ切れで悩んでいる方も多いと思いますが、ちょっと視点を変えてみるだけで、新しい発見が見つかるものです。

本記事の内容を参考にして、いろんなキーワードで記事を書いていけば、あなたのブログはきっとたくさんの読者さんに読まれるようになってきます。

焦らず、コツコツと良質な記事を書き貯めていきましょう。

【無料】7大特典をプレゼントします

.gif)

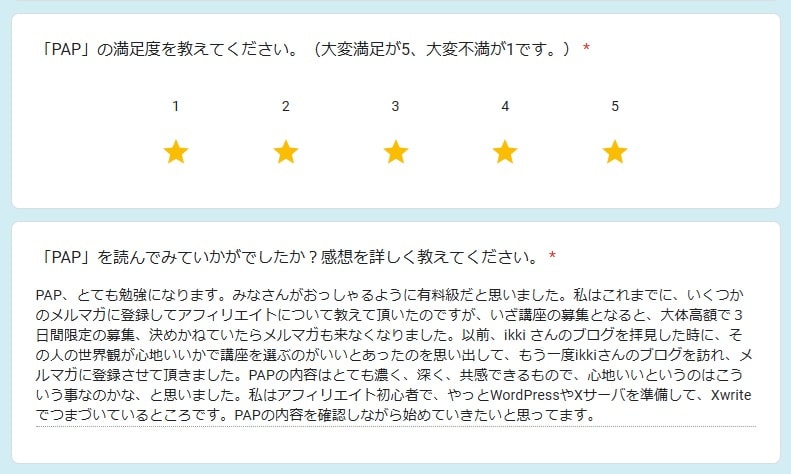

これまで700名以上の方が「21世紀の錬金術 最強ビジネスの教科書 PAP」を申し込んでくれて、嬉しい感想が続々と寄せられています (*´ω`*)

その中からいくつか紹介させてもらいますね♪♪

▼有料級情報が惜しみなく披露

▼内容の濃さにびっくり

▼痒いところに手が届く

▼ビックリと感動で涙が出た

▼内容はとても濃く、深く、共感できるもの

このページではとても紹介しきれないので、下記にまとめました。

ぜひあなたも「21世紀の錬金術 最強ビジネスの教科書 PAP」を手に取ってみてください。

そして「稼ぐための秘訣」を学んでいただけたらと思います。

.gif)

※メルマガが不要な場合は、ワンクリックでいつでも解除できます。

もしすぐ届かない場合は、「迷惑メールボックスの確認」をお願いします。

(※hotmail・icloudメールは届きにくいので、できれば他のメールでご登録ください。)

⇒ TOPに戻る

.png)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

~ikki(いっき)~

~ikki(いっき)~.jpg)

.jpg)

.gif)